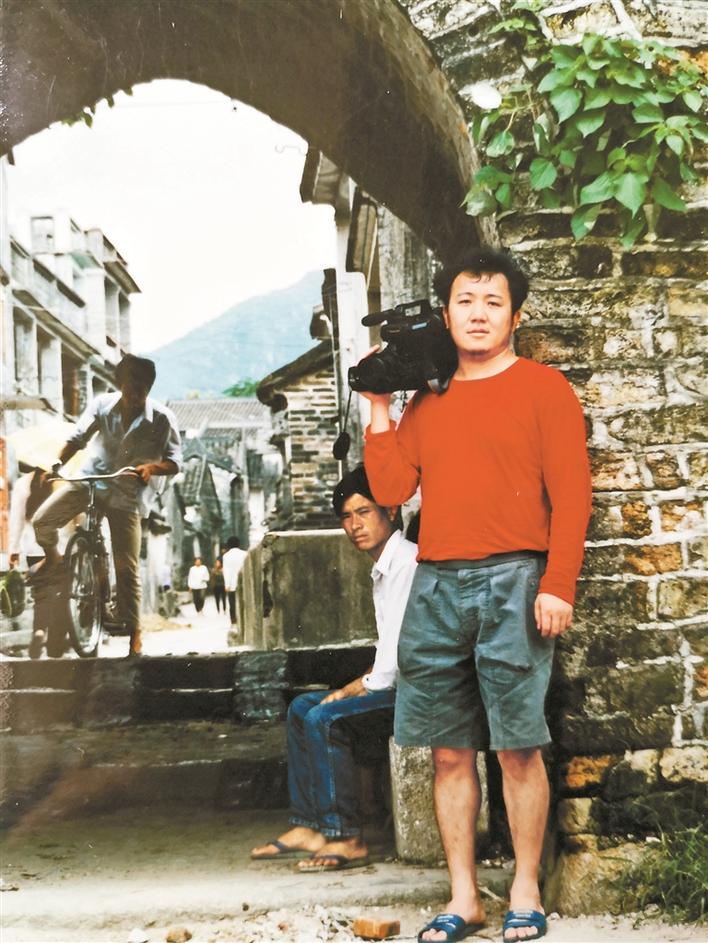

1992年,孫振華借調(diào)深圳,編制深圳城市雕塑總體規(guī)劃時(shí)到大鵬所城進(jìn)行拍攝。

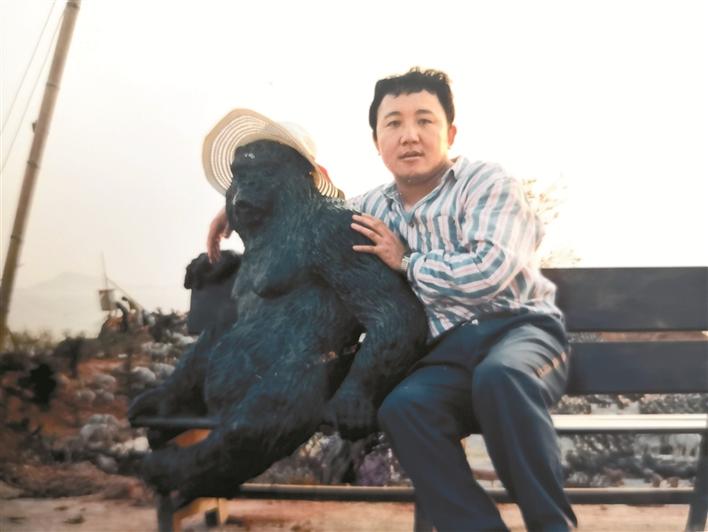

1993年,孫振華在深圳世界之窗雕塑園施工現(xiàn)場(chǎng)。

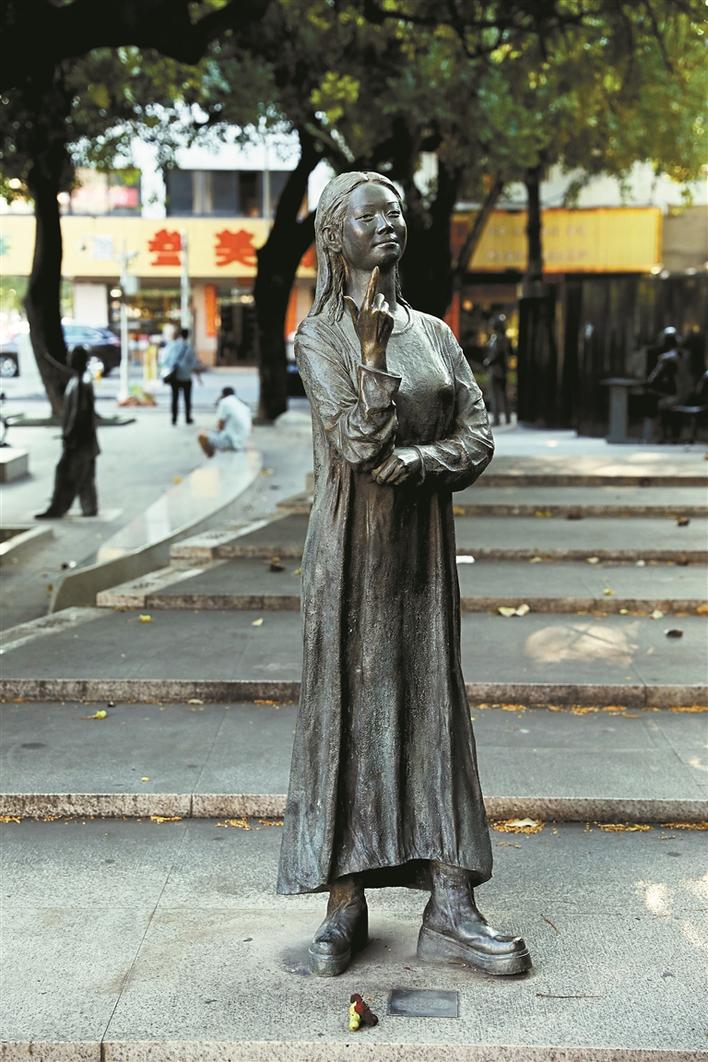

《深圳人的一天》雕塑中的“股民”形象。深圳晚報(bào)記者楊少昆攝

深圳這座城市倡導(dǎo)將理論、學(xué)術(shù)跟具體的社會(huì)實(shí)踐結(jié)合起來(lái)。所以來(lái)深圳對(duì)我的人生最大的改變就是,在學(xué)者之外,我同時(shí)也是一個(gè)實(shí)踐者,從純理論研究轉(zhuǎn)向同時(shí)進(jìn)行公共藝術(shù)的實(shí)踐。許多年來(lái),我甚感欣慰的是:深圳這座城市為我提供了一個(gè)新的舞臺(tái),我也為深圳盡了一份力量。

孫振華

1956年11月出生于湖北荊州,先后在文學(xué)、美學(xué)、美術(shù)史專業(yè)學(xué)習(xí),獲中國(guó)美術(shù)學(xué)院博士學(xué)位,國(guó)家一級(jí)美術(shù)師。曾任深圳雕塑院院長(zhǎng),現(xiàn)任中國(guó)雕塑學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng),深圳市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)主席,中國(guó)美術(shù)學(xué)院雕塑系教授、博士生導(dǎo)師,四川美術(shù)學(xué)院特聘教授。曾獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)、文化部?jī)?yōu)秀教材二等獎(jiǎng)、深圳大鵬文藝獎(jiǎng)。

口述時(shí)間

2019年3月3日上午

口述地點(diǎn)

深圳雕塑院

本期采寫(xiě)

深圳晚報(bào)記者 周婉軍

實(shí)習(xí)生 康銘祥

壹

如果當(dāng)時(shí)繼續(xù)留在學(xué)校教書(shū),就像看電視劇,提前把結(jié)局都看到了,里邊的人再怎么演都是那個(gè)結(jié)局,所以看著看著就沒(méi)了激情。

意外與雕塑結(jié)緣

在江漢平原上,有一座歷史文化名城——荊州,我就在那里出生長(zhǎng)大。我的母親出身于一個(gè)書(shū)香世家,新中國(guó)成立前就從師范學(xué)校畢業(yè),我與我的姐姐和妹妹得到了母親非常細(xì)致的照顧和教育。雖然當(dāng)時(shí)生活條件不能和現(xiàn)在相比,但家庭氛圍比較自由,崇尚文學(xué),父母出差帶回來(lái)的禮物就是書(shū),這使我養(yǎng)成了一種比較理想主義、不被現(xiàn)實(shí)功利所左右的人生態(tài)度。

后來(lái),我進(jìn)入華中師范大學(xué)中文系學(xué)習(xí)。記得在1980年左右,我第一次從電視上聽(tīng)說(shuō)我國(guó)要招收博士研究生,當(dāng)時(shí)我就跟父母說(shuō),我這輩子一定要讀個(gè)博士,但我沒(méi)有想到的是,后來(lái)會(huì)專門和雕塑打交道。

從中文系畢業(yè)后,我留校任教,在文藝?yán)碚摻萄惺覔?dān)任助教,之后考入本系文藝美學(xué)專業(yè)碩士研究生,繼續(xù)深造。1985年10月,我無(wú)意中看到了浙江美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)為中國(guó)美術(shù)學(xué)院)招收中國(guó)雕塑史專業(yè)博士研究生的簡(jiǎn)章。其實(shí)當(dāng)時(shí)我對(duì)這個(gè)專業(yè)完全沒(méi)有了解,相關(guān)的專業(yè)資料也非常少,但是簡(jiǎn)章里提到這個(gè)新的學(xué)科最重要的工作就是做實(shí)地考察,考察歷史廢墟。

這一點(diǎn)非常很符合那時(shí)候年輕人想到處跑、到處看的浪漫沖動(dòng),讓當(dāng)時(shí)一直在書(shū)齋里打轉(zhuǎn)的我很受觸動(dòng),似是一種廢墟的誘惑和荒原的呼喚,于是我就報(bào)了名。當(dāng)時(shí)有美院學(xué)這個(gè)專業(yè)的都沒(méi)有考上,我竟一下子考上了。

博士畢業(yè)后,我留在浙江美術(shù)學(xué)院,在剛成立不久的美術(shù)史論系任教。

被滿地都是理想與機(jī)會(huì)的深圳所吸引

1992年,深圳開(kāi)始做城市雕塑規(guī)劃,我因此被借調(diào)到深圳,也因此改變了人生走向。

那是我第一次踏足深圳,在借調(diào)的三個(gè)月中,我真正感受到了這個(gè)被時(shí)代選中的城市:沒(méi)有條條框框,只有滿地的理想與機(jī)會(huì),英雄不問(wèn)出處,每個(gè)人都在尋找自己的位置與夢(mèng)想。

那時(shí)我就想,如果繼續(xù)留在學(xué)校教書(shū),其實(shí)我從我的導(dǎo)師身上就能提前看到自己的歸宿。我的導(dǎo)師當(dāng)時(shí)已經(jīng)80多歲了,可以說(shuō)把自己的一生獻(xiàn)給了教育和學(xué)術(shù)研究,最后變成學(xué)校里的一個(gè)老前輩。他雖然滿腹學(xué)問(wèn),受人尊重,但是,這中規(guī)中矩的生活就像看電視劇,提前把結(jié)局都看到了,里邊的人再怎么演都是那個(gè)結(jié)局,所以看著看著就沒(méi)了激情。我想體驗(yàn)一種新的生活,我希望自己的人生有更多的可能性。

而深圳則不太強(qiáng)調(diào)讓一個(gè)人局限在書(shū)齋,我可以將自己的所學(xué)與具體的社會(huì)實(shí)踐、城市的新需求產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

回到杭州之后,我就要求調(diào)來(lái)深圳。

浙江美術(shù)學(xué)院歷史悠久,地處西子湖畔,是中國(guó)最好的美院之一。聽(tīng)到我要走的消息,學(xué)校里很多人都不理解。幾年之后,有些老師碰到我甚至還有同情之意。盡管如此,我的決心不改。1993年10月,我如愿調(diào)入深圳雕塑院。到深圳前兩年,很多人還在擔(dān)心我能否適應(yīng)深圳,但至今我從未后悔做出這個(gè)決定。

貳

深圳是一個(gè)新的移民城市,我們面向市民,留下了一些有關(guān)這個(gè)城市生活的故事和記憶。這些故事在當(dāng)時(shí)看起來(lái)也許極其普通,但隨著歲月的流逝,它們顯示出了獨(dú)特的魅力。

推動(dòng)城市雕塑向公共藝術(shù)轉(zhuǎn)型

初到深圳雕塑院時(shí),我主要還是負(fù)責(zé)跟文案相關(guān)的工作,并參與了深圳市城市雕塑總體規(guī)劃和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市雕塑理規(guī)定》的制定工作。當(dāng)時(shí),我在整理過(guò)去的老檔案時(shí),在其中發(fā)現(xiàn)了一份用老打字機(jī)打印出來(lái)的資料,叫“深圳市城市雕塑規(guī)劃”,是《孺子牛》的作者潘鶴先生留下的。

資料中有段寫(xiě),在大梅沙海邊,有塊礁石形如一頭獅子,稍作修改或可成為一件作品。

我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得盡管深圳早期條件有限,人們對(duì)城市規(guī)模的設(shè)想也很有限,但是拓荒者們的視野卻并沒(méi)有被局限,深圳的城市雕塑建設(shè)在全國(guó)是領(lǐng)先的。

正如早在1981年,深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立不久,深圳就率先成立了“深圳城市雕塑辦公室”。而“全國(guó)城市雕塑規(guī)劃組”則是在中國(guó)雕塑界元老劉開(kāi)渠等人的建議下,于1982年成立。這正說(shuō)明了深圳老一輩人開(kāi)拓創(chuàng)新的意識(shí)和前瞻性的眼光。

1998年,我接任深圳雕塑院院長(zhǎng)一職,因我本身并不以實(shí)踐為主,所以當(dāng)時(shí)我就考慮如何將雕塑在一個(gè)城市的實(shí)現(xiàn)與雕塑自身的發(fā)展文脈以及學(xué)術(shù)創(chuàng)新結(jié)合起來(lái)。同時(shí),我們意識(shí)到“城市雕塑”這個(gè)概念有局限性,而深圳是一個(gè)與公共藝術(shù)概念非常吻合的城市。

從很早開(kāi)始,深圳人就對(duì)參與公眾事務(wù)表現(xiàn)出了極大了熱情。許多人對(duì)個(gè)體與城市的關(guān)系,對(duì)這座新興城市的建設(shè)發(fā)展都有著非常深入的思考,也致力于推動(dòng)深圳本土文化的建設(shè)。“我們來(lái)到深圳,就是這座城市的主人,我們要打造一個(gè)屬于我們自己的城市。”對(duì)此,我深有感觸。

所以,不管是從學(xué)術(shù)上還是藝術(shù)上,我們認(rèn)為對(duì)于深圳這樣充滿了創(chuàng)新意識(shí)的都市,公共藝術(shù)應(yīng)該是最好的突破點(diǎn),于是我們就開(kāi)始致力于向公共藝術(shù)的轉(zhuǎn)型。

后來(lái),就有了《深圳人的一天》。

以市民為主角,用雕塑講述城市故事

1998年,深圳有關(guān)部門決定將城市的14塊公共空間改造成街心花園,其中就包括園嶺社區(qū),這個(gè)契機(jī)成為了《深圳人的一天》策劃的起點(diǎn)。

那時(shí),即將迎來(lái)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立20周年,我們和加拿大海歸建筑師楊建覺(jué)博士決定用一種全新的雕塑觀念,將園嶺社區(qū)建成一個(gè)小型的紀(jì)念公園。

過(guò)去的城市規(guī)劃和設(shè)計(jì)通常都是規(guī)劃師和設(shè)計(jì)師給社區(qū)居民什么,他們就接受什么。這一次,我們決定讓市民來(lái)告訴我們,他們想要什么。

在征求了近百名社區(qū)居民意見(jiàn)和經(jīng)歷了三天的頭腦風(fēng)暴后,《深圳人的一天》的大致框架就基本定下了。

同時(shí),我們還確定了幾點(diǎn):一是摒棄過(guò)去宏大敘事的基調(diào),以城市的普通市民為主角;二是強(qiáng)調(diào)紀(jì)實(shí)風(fēng)格,來(lái)于生活,也忠于生活,就如同化石,凝固歷史當(dāng)下的一刻,頗有點(diǎn)自然主義的做法;三是隨機(jī)性和偶然性,不選特定日子,不刻意不強(qiáng)求。

當(dāng)時(shí),我的辦公桌上有一個(gè)舊式臺(tái)歷,我閉著眼睛隨手翻了一頁(yè),翻到了1999年11月29日,那天就成了《深圳人的一天》的開(kāi)始日。我想,每一個(gè)人在這座城市生活,不管好的一天或者不好的一天,都要接受,這就是生活。

因?yàn)橐?8個(gè)隨機(jī)的市民,我認(rèn)為記者會(huì)比我們更有辦法,于是找到了《深圳晚報(bào)》的記者一起合作實(shí)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目。

1999年11月29日凌晨6點(diǎn),我們從當(dāng)時(shí)位于園嶺新村的雕塑院辦公室出發(fā),兵分三路尋找市民。不能刻意挑人,在18個(gè)類型中,就找首先遇到的那一個(gè),如果不同意,才找下一個(gè)。

那天的尋訪本身就是一個(gè)行為藝術(shù)的過(guò)程,尋找18個(gè)不同類別的人,就是尋找18個(gè)曲折有趣的故事。遺憾的是,我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有用錄像將全過(guò)程記錄下來(lái)。

將《深圳晚報(bào)》版面刻在浮雕墻上

18個(gè)人有學(xué)生、保險(xiǎn)推銷員、晨練的老人、股民……都是深圳最常見(jiàn)的人。后來(lái)在制作雕塑的時(shí)候,完全是按照他們當(dāng)天真實(shí)的動(dòng)作和衣飾,采用翻制法,真人等大的青銅塑像外,并將他們的真實(shí)姓名、籍貫和工作單位等鐫刻在各自的塑像旁邊。

衣服、自行車翻制完,基本就毀了,我們照價(jià)賠償。記得當(dāng)時(shí)那個(gè)股民,身上的衣服好幾千元,直接捐給了我們,沒(méi)要賠償。

圍繞雕塑的背景墻部分,我們提出了一個(gè)數(shù)字深圳的想法,將1999年11月29日當(dāng)天深圳的各種數(shù)據(jù)記錄在了背景墻上,當(dāng)天的天氣、菜價(jià)、影訊、股票行情、甲A戰(zhàn)報(bào)等。許多年以后,大家可能會(huì)去回想那一天的深圳人生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,非常有意思。

為了回饋深圳晚報(bào)的付出,我們也把1999年11月29日的深圳晚報(bào)頭版和最后一版,用影雕的方式鐫刻在了浮雕墻上。斜豎的浮雕主墻上,是我想出來(lái)的幾行大字:“1999年11月29日/深圳人的一天/平凡的日子/普通的人/石頭的歷史/城市的故事。”

2000年6月,《深圳人的一天》正式落成。作品一經(jīng)推出,立即就在社會(huì)上引起了很大的關(guān)注。深圳是一個(gè)新的移民城市,我們面向市民,留下了一些有關(guān)這個(gè)城市生活的故事和記憶。這些故事在當(dāng)時(shí)看起來(lái)也許極其普通,但隨著歲月的流逝,它們就顯示出了獨(dú)特的魅力。

2004年,《深圳人的一天》獲建設(shè)部、文化部十年一度的“全國(guó)城市雕塑優(yōu)秀作品特等獎(jiǎng)”;2009年,又獲得了建設(shè)部“新中國(guó)六十年100件優(yōu)秀雕塑”的殊榮。

同時(shí),《深圳人的一天》還被業(yè)界公認(rèn)為國(guó)內(nèi)第一個(gè)真正意義上的公共藝術(shù)作品。自此,深圳逐漸告別城市雕塑模式,開(kāi)啟了真正公共藝術(shù)新模式。

叁

每一個(gè)不管外來(lái)的還是深圳本土的藝術(shù)家,在與深圳的互動(dòng)之中,客觀地記錄了城市的精神史。

留下深圳精神史

每一個(gè)不管外來(lái)的還是深圳本土的雕塑家,在與深圳的互動(dòng)之中,客觀地記錄了城市的精神史。

改革開(kāi)放初期,深圳早期開(kāi)拓者在荒土上建造出新的城市,便用《孺子牛》銅雕來(lái)表達(dá)他們的志向和抱負(fù)。到了上世紀(jì)80年代后期到90年代早期,深圳高速建設(shè)的奇跡,讓深圳涌現(xiàn)了一批以神話為題材的雕塑,如南山區(qū)海王大廈的《海神波塞冬》,直接穿樓而過(guò),還有華僑城的《后羿射日》等。

后來(lái),經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段,深圳開(kāi)始慢慢沉淀,深圳市民對(duì)公共交往的需求逐漸顯現(xiàn),公共藝術(shù)開(kāi)始走進(jìn)大眾生活。除了《深圳人的一天》,還有華僑城的《都市風(fēng)景線》,反映的都是都市人的平常生活。

到了2000年前后,深圳進(jìn)一步與國(guó)際接軌,深圳街頭開(kāi)始出現(xiàn)很多國(guó)外雕塑大家的作品,深圳的雕塑作品也送到國(guó)外,進(jìn)行藝術(shù)交流。

其實(shí),并沒(méi)有人專門有意識(shí)地說(shuō)我們要為深圳這樣做。這是這座城市發(fā)展的邏輯、發(fā)展的軌跡一步一步地,或自覺(jué)、或不自覺(jué)地用石頭金屬凝固它的精神世界。

真正的藝術(shù)品不再是純粹點(diǎn)綴環(huán)境的作用,而是能夠走進(jìn)人的內(nèi)心,和他們的歷史長(zhǎng)久地發(fā)生關(guān)系,和他們永遠(yuǎn)在一起。

在公共藝術(shù)的道路上繼續(xù)創(chuàng)新

在國(guó)內(nèi)公共藝術(shù)領(lǐng)域,深圳開(kāi)創(chuàng)了五個(gè)第一:2000年6月,《深圳人的一天》正式落成,這是業(yè)界公認(rèn)的國(guó)內(nèi)第一個(gè)真正意義上的公共藝術(shù)作品;2003年,我出版了一本《公共藝術(shù)時(shí)代》,這是國(guó)內(nèi)第一批公共藝術(shù)的專著之一;2004年,深圳雕塑院率先在全國(guó)制定了第一個(gè)公共藝術(shù)總體規(guī)劃;2004年,銀湖賓館開(kāi)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)“公共藝術(shù)在中國(guó)”的學(xué)術(shù)論壇和文集;2009年3月,“深圳市公共藝術(shù)中心”在深圳市雕塑院掛牌成立,這是全國(guó)第一個(gè)公共藝術(shù)事業(yè)機(jī)構(gòu),更傳達(dá)出一個(gè)城市文化轉(zhuǎn)型的信號(hào),是深圳公共藝術(shù)發(fā)展史上有一件里程碑意義的事件。

創(chuàng)新是深圳的基因,我也一直試圖在做一些創(chuàng)新的事情。現(xiàn)在,深圳的城市空間相對(duì)飽和,在高大的建筑之中放置一兩個(gè)雕塑已經(jīng)無(wú)法有明顯的藝術(shù)效果。

去年,深圳燈光秀如火如荼,我在參加一個(gè)燈光論壇時(shí),發(fā)言的題目就是在公共藝術(shù)視野下的燈光藝術(shù)。現(xiàn)在利用高新科技材料和手段做藝術(shù)的多了起來(lái),高新科技也可以與藝術(shù)相結(jié)合。

越來(lái)越多的人生活在深圳,我認(rèn)為深圳更應(yīng)保有一份人文關(guān)懷、藝術(shù)氛圍,讓深圳更有魅力。

面對(duì)今天日新月異的時(shí)代,我也常反思自己,如此,我們才能保持相應(yīng)的敏銳,拓寬邊界,未來(lái)與深圳一起找到更多的可能性。