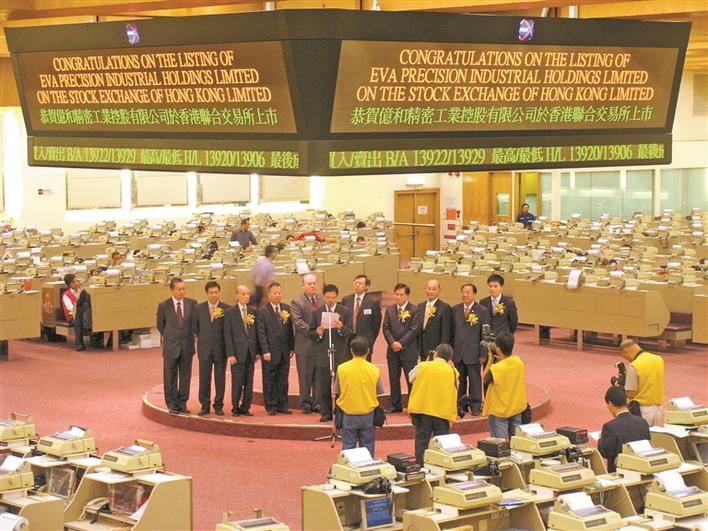

▲2005年,張耀華(右四)在億和控股成功于香港聯交所上市現場。

▲2019年8月8日,中國國際貿易促進委員會機械行業分會會長孫喜田(中)向張耀華(右一)授予粵港澳先進制造業產業聯盟主席牌匾。

改革開放以來,深圳發生了翻天覆地的變化,創造出讓人難以置信的奇跡,很慶幸自己身處這個飛速發展的偉大時代。我在深圳制造業摸爬滾打超過25年,參與并見證深圳制造業不斷銳意改革、開拓創新、轉型升級的發展過程。未來仍將初心不改、奮勇向前,繼續盡自己所能為深圳乃至全國制造業貢獻力量。

張耀華

1972年出生于廣東寶安,本科學歷。現任政協深圳市第六屆委員會委員、億和控股執行董事兼汽車集團總裁、深圳市億和精密科技集團有限公司董事長、粵港澳先進制造業產業聯盟主席、深圳市機械行業協會執行會長。2004年被評為“深圳市機械行業杰出人物”,2006年被評為“中國名優數據庫優秀企業家”,2011年被評為“深商風云人物”,2013年被評為“深圳市新生代創業風云人物”,2017年被評為“深圳百名行業領軍人物”。

口述時間

2019年7月26日下午

口述地點

億和(石巖)科技工業園

本期采寫

深圳晚報記者 葉洋特

實習生 陳春陽

壹

1993年我21歲,在很多人絞盡腦汁要找個“鐵飯碗”,或忙于其他“賺快錢”的行業時,我認真考慮后決定扎根制造業,躊躇滿志要開創一番事業。

意外發現商機說干就干

我是土生土長的寶安本地人,小學和中學分別畢業于南山小學和南頭中學。我記得九十年代初,以生產辦公自動化設備聞名的外資企業、港澳臺資企業,開始陸續把生產線搬到深圳。當時我家里有一些農民房用于出租,不少這類企業的高管或來深圳考察市場的人員就住在出租房里。

有一次我跟一位來自中國臺灣的租戶聊天,他是任職于日企的高級工程師,來深圳了解市場環境。他告訴我,日本OA(辦公自動化設備)企業理光在深圳設廠后,美能達、東芝、佳能等企業將陸續進入珠三角,會催生一批五金及模具制造企業,如果把握時機給這些企業做配套模具一定很有賺頭。

雖然對這個行業不太了解,但我意識到里面蘊藏著巨大的商機。說干就干,我拿出在學生時代積攢下來的10多萬元,再加上家人的支持一共湊了40萬元,準備和這位臺灣同胞一起合作辦廠,雙方各占股50%。

1993年,我們跟南山西麗村委租了一個300多平方米的廠房,雇用10多個人從事簡單的五金來料加工,并將工廠取名為億和模具廠。那年我21歲,在很多人絞盡腦汁要找個“鐵飯碗”,或忙于其他“賺快錢”的行業時,認真考慮后我決定扎根制造業,躊躇滿志要開創一番事業。

公司頭兩年一直在虧損

我們創業初期并沒有想象的那么順利。

因為當時很多OA企業的配套企業,也跟隨客戶來到中國,市場競爭環境很激烈。億和只是剛成立的小公司,不但沒有名氣而且設備檔次低,更不具備生產高精度模具的能力,只能從配套企業手中拿到二手甚至三手的訂單做代工。不僅如此,我們在做低端模具的同時,還要負責模具的維修,經常是今天賺到的錢還不夠支付明天的維修費。

由于沒有核心競爭力,億和成立前兩年一直處于虧損狀態。當時嚴重到什么程度呢?我們連金額并不多的廠租都交不起,足足拖欠了半年租金,有段時間廠房還差點被房東上鎖。大家都很苦惱,希望找到新的發展突破口。那時候我最大的夢想是,有一天億和不再跟在別人身后撿飯吃。

一次偶然的機會,客戶的一番話讓我找到了靈感。他說:“模具是印鈔機,配套零部件產品是印出來的鈔票,你們有印鈔機為何不印鈔票呢?”這讓我意識到,雖然模具是產品之母,但單一做模具不可能讓企業迅速壯大,生產配套零部件才是出路。我們迅速轉變思路,億和很快就有了起色,而資金剛剛開始寬裕時,我又毫不猶豫購置一批先進設備,繼續提高生產水平。

產品獲世界500強企業青睞

調整企業發展策略后,我們又遇到如何爭取高質量客戶的難題。1994年底,得知日本美能達在中國香港的子公司,將開始選擇非日本企業作為配套商時,我們第一時間趕到香港,希望能夠拿下這個訂單。談判過程非常困難,費盡九牛二虎之力爭取下來后,我們卻發現這是一筆幾乎沒有利潤的訂單,而且生產過程中還要被客戶全程跟蹤。

但綜合考慮之后,我認為這個訂單值得爭取。因為這不僅是進入該行業世界500強企業一級供應商體系的機會,而且通過客戶全程跟蹤,能夠幫助億和快速建立起規范的生產及品控體系。

最終,億和產品的品質、價格和交貨速度都得到美能達的認可,經過一段時期的商業信用考察,我們終于成為美能達指定的配套企業。與此同時,其他很多頂尖OA企業也陸續成為億和的客戶。

就這樣,我們在實際生產中優化設備、提高技術,在為客戶服務過程中積累經驗。不懈努力得到了回報,我們得到越來越多世界500強企業的青睞,逐步結束以賺取微薄加工服務費為主的單一模具生產模式,從而化被動為主動。

貳

內憂外患讓我從百萬富翁變成百萬“負翁”,被晾在商海的“沙灘”上。但憑著一股永不放棄的勁頭,我們不僅成功擺脫危機,還拉開了億和產業布局、轉型升級的序幕。

企業再次遇到重大危機

找準企業定位和發展方向后,億和像“滾雪球”一樣進行原始資本的積累。1996年,億和模具廠的員工發展到400多人,年產值將近一千萬。

然而,商海浪潮,往往風高浪急。

在前景一片大好的時候,我和合作伙伴在經營理念上發生分歧,沒辦法再繼續合作。為了保住公司,我四處找親戚朋友借債,最終全數買下另外50%的股份。

在動蕩的過程中,億和很多市場與研發骨干開始流失,員工從400多人到剩下不足100人。更慘的是,我們還欠了供應商幾百萬元的貨款。內憂外患讓我一下從百萬富翁變成百萬“負翁”,被晾在商海的“沙灘”上。

度過危機后擁有更大夢想

雖然情況很危急,但絕對不能輕易放棄!全盤接手億和后,我們認真分析后決定立即著手解決三大問題。首先要處理欠供應商的幾百萬元外債,我親自上門跟供應商解釋,請求他們寬限時間。因為在之前的合作中,億和一直很講誠信,很多供應商答應可以分期付款。我也遵守承諾,在兩年內還清了所有欠款。

然后,我們又大刀闊斧地砍掉多余的業務,只專注辦公自動化設備零配件的生產,通過縱向深耕細作,讓億和從多元化走向專業化。我們開始專注高端精密模具技術、激光焊接技術的研發和應用,逐步明確為世界500強辦公設備企業,提供全方位一站式服務的發展方向。

解決債務危機、明確轉型方向后,還要想辦法穩定人心。我們把留下來的近百名員工集中在一起,把企業遇到的難處如實地告訴大家。我坦誠地跟他們講,愿意留下來就是對企業和我個人的認可,但要跟公司一起共渡難關。如果考慮過后選擇離開我們也表示理解,該發的工資分文不會少。

在公司舉債的情況下,任何的承諾都是空白的。只有絕對的信任,這些員工才肯跟著我這個幾近破產的老板。直到現在,當初近100名員工中還有20%左右留在億和,其中7人擔任了集團經理以上的高管職位,成為企業的骨干。

就這樣,在大家的共同努力下,億和再次成功度過危機。在那之后不久,我的親兄弟也加入億和跟我一起創業,在三兄弟的共同掌舵下,億和逐漸駛入發展的快車道。

隨著盈利逐漸增多、資本不斷積累、市場需求演變,億和擁有了更大的使命和夢想,希望提高核心競爭力升級為高新技術企業。從此,億和拉開了產業布局、轉型升級的序幕。

叁

創業容易守業難,對于制造業來說更是如此,只有主動求變、積極轉型,制造業才能跟上時代發展的步伐。

打造穩定的生產制造基地

對于制造業來說,要想長久堅守,必須要有穩定的生產制造基地。為此,我們在寶安石巖購得100畝土地用于廠房建設,2002年億和首個自有生產基地落成投產,并成立一家金屬公司。這是我們第一個穩固的大本營,從那以后,億和在寶安扎下了根,同年公司全年銷售額正式突破一個億!

在公司穩步發展的時候,我們一直在思考企業如何可持續發展,如何避免不可預測的風險,如何做到基業長青?通過研究,我們決定遵循“群策群力、共創輝煌、利益共享、責任共擔”的理念。不久后,億和開始拓展其他業務領域,成立了一家塑膠公司。

公司上市實現華麗轉身

2005年,億和迎來歷史性轉變。

那年5月11日,擁有一個工業園和兩家子公司的億和,在香港聯交所主板成功上市,完成從“億和”到“億和控股”的華麗轉身,從此邁開生產經營、資本運營相結合的步伐,揭開億和發展史上的新篇章。

我記得從決定上市到最終成功僅用了一年多的時間,讓很多同行感到非常詫異。當年大概有80家企業一起申請上市,但大多數都沒通過審核。億和則憑借簡單清晰的股權結構、科學規范的企業管理、真實完整的客戶名錄達到上市要求。

上市之后,我們逐步擁有了豐富的融資渠道、科學的管理體系、規范的財務體系,很多行業優秀人才開始在這里匯聚,不斷增強我們的技術和研發實力,億和開始實現跨越式發展。

借助資本力量和內在實力,我們不斷開疆拓土,以幾乎每年新建一個工業園的速度努力向前,現在我們擁有11個配套完善的工業園,占地面積超過2500畝,旗下有30多家子公司,打造出獨特的“億和模式”。

抓住汽車行業發展機遇

2009年,受世界金融危機影響,珠三角和長三角的制造業遭遇前所未有的挑戰,億和的業績也出現下滑。為了渡過難關,我們又開啟新一輪轉型升級。

通過全面推動自動化升級改造,我們從傳統“人海戰術”向無人車間和智能生產轉型,讓部分生產工序實現無人化,從而降本增效。然后,從簡單加工制造向ODM(原始設計制造商)和整機組裝轉型,加大技術研發投入并為客戶提供“一站式服務”。

不僅如此,我們還積極轉換發展引擎,進入高增長的中國消費品市場,尤其是汽車市場,降低公司對辦公自動化設備市場的過分依賴。2011年,我們以6100萬元收購重慶數碼模車身模具有限公司,正式進軍汽車產業。很快我們又在武漢獲得占地面積500多畝的工業用地,進一步布局汽車產業,通過為汽車品牌提供零部件生產和焊接服務拓展市場。

從那時起,億和正式形成兩大產業齊頭并進的格局。這次策略性產業調整為億和注入強大力量,我深刻意識到只有主動求變、積極轉型,制造業才能跟上時代步伐。

在兩大產業穩步發展的基礎上,我們未雨綢繆,將目光瞄準智能和健康產業,逐步推動億和打造自主品牌。

肆

無論曾經、當下或者未來,我們都是初心不改、奮勇向前的追夢者,將堅持不懈為深圳乃至全國制造業發展添磚加瓦。

見證深圳制造業發展演變

多年來,億和在危機中成長、在轉型中升級、在改革中蛻變,參與整個過程讓我有幸見證深圳制造業的發展演變。2009年,我在深圳市機械行業協會擔任會長,致力于推動整個行業加大轉型升級力度。目前協會擁有1500多家會員企業,涵蓋智能裝備、先進制造、精密模具等領域,是了解深圳先進制造業的一個重要窗口。

為培養制造業后繼人才,從2010年起我倡議發起“1對1”捐資助學活動。億和以身作則,向深圳職業技術學院捐贈100萬元設立“億和獎學金”。我們希望激發更多人才投身深圳高端制造業,為實體經濟騰飛貢獻力量。

億和從無到有、從弱到強的過程,可以說是深圳制造業發展的一個縮影。億和的成長離不開深圳這塊創業熱土,我們起步之初就得益于“三來一補”(來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易)政策,政府為制造業創造了良好的發展條件。一直以來,深圳都非常重視實體經濟,陸續出臺支持制造業、實體經濟發展的政策和措施,助力深圳制造業實現高質量發展。

很慶幸身處這個偉大時代

在我的記憶中,小時候家里特別窮,我上小學三年級以前沒有穿過鞋,穿的衣服也是大哥穿完給二哥,二哥穿完再給我。那時候從現在的南山到羅湖坐車要兩個小時,深南大道還沒建,到處都是沙土和土路。短短40年,深圳就發生了翻天覆地的變化,創造了讓人難以置信的奇跡,很慶幸自己身處這個飛速發展的偉大時代。

敢為天下先是深圳的城市性格,從追趕時代到引領時代,深圳締造了舉世聞名的深圳速度。在敢拼敢闖的大環境下,誰抓住機會并拼盡全力,誰就能獲得成功。當年踏出的勇敢一步徹底改變我的人生走向,回頭看看我在制造業已經堅守超過25年。

“我們是一群追夢的人……每一刻都在追求卓越。”這是我們企業之歌《追夢者》中的一句歌詞。我內心最大的感受是,無論曾經、當下或者未來,我們都是初心不改、奮勇向前的追夢者,將堅持不懈為深圳乃至全國制造業的發展添磚加瓦。

總第43期

出品:深圳市政協深圳晚報社

總策劃:戴北方 王璞 王大平

總監制:柳光敏 鄧自強

總顧問:黃玲 南兆旭

總執行:唐亞明 周智琛

統籌:吳振興 成功 梁瓊月

楊堃 張笑