紅樹林里的守護者

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平(12月9日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。

陳正平、馮爾輝、羅理想、呂詩陽等人是海南紅樹林保護地的基層管護人員,他們在工作中不斷積累和學習,巡護、監測、宣教等工作一肩挑,漸漸由普通的紅樹林保護者成長為對巡護區域內的生態環境、動植物情況了如指掌的“土專家”。

海南省擁有中國種類最豐富的紅樹林資源。據海南省林業局統計,目前海南紅樹林面積約8.59萬畝,其中近百分之八十分布在各類型的保護地(保護區和濕地公園)中。“基層管護人員,是保護地里最重要的力量”,海口畓榃濕地研究所所長盧剛說,科學合理地推進紅樹林濕地生態系統修復工作需要很多數據支撐,基層管護人員日常所做的基礎數據收集工作非常重要,“要創造各種機會,充分挖掘各保護地的人才潛力,加以專業培訓,讓每個保護地都有出色的‘土專家’。”

新華社記者楊冠宇攝

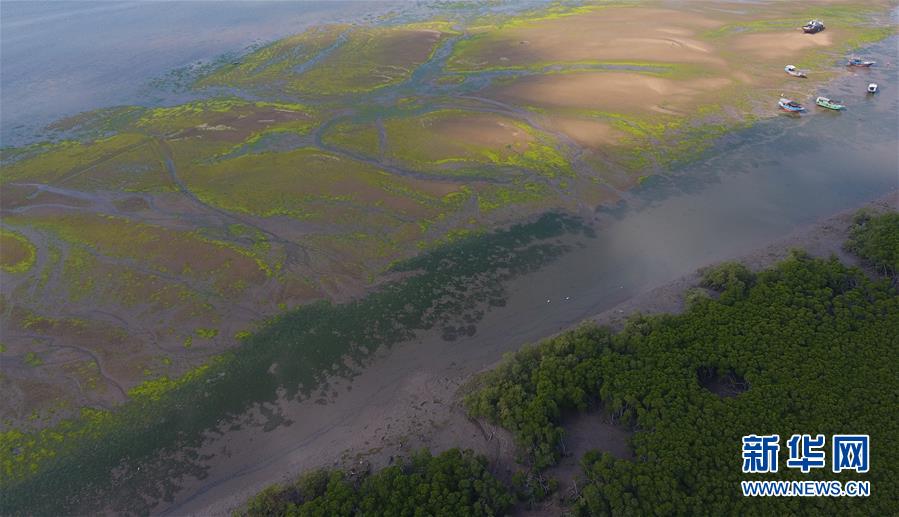

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區的紅樹林和灘涂(12月10日無人機拍攝)。新華社記者楊冠宇攝

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平查看保護區內的紅樹林情況(12月9日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社記者楊冠宇攝

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平在保護區內的灘涂上巡護(12月10日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社記者楊冠宇攝

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平(右)在保護區內的灘涂上向村民普及紅樹林濕地相關知識(12月10日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社記者楊冠宇攝

這是海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平在保護區內拍攝到的白肩雕(12月3日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社發

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平(前)和同伴巡護保護區內的紅樹林(12月9日攝)。陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社記者楊冠宇攝

海南儋州新英灣紅樹林市級自然保護區護林員陳正平在保護區內的灘涂上巡護(12月10日攝)。 陳正平2010年開始在保護區工作,他將工作發展成愛好,廣泛參加各種培訓和業內交流。他在工作中拍到瀕危鳥類白肩雕出現在海南的照片,這刷新了海南省的鳥種記錄。新華社記者楊冠宇攝

海南東寨港國家級自然保護區林業工程師馮爾輝(12月18日攝)。 馮爾輝2009年大學畢業后來到保護區工作,小時候他家就住在紅樹林邊上,他從小和紅樹林打交道,喜歡動植物和鳥類。外貿專業畢業的他邊工作邊學習,目前主要從事鳥類監測、紅樹林保育、自然教育等工作。“紅樹林看著我長大”,馮爾輝說,濕地保護的工作非常有意義。 新華社記者楊冠宇攝

海南東寨港國家級自然保護區內的紅樹林(12月18日無人機拍攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南東寨港國家級自然保護區林業工程師馮爾輝在保護區內的灘涂上查看紅樹林(12月18日攝)。 馮爾輝2009年大學畢業后來到保護區工作,小時候他家就住在紅樹林邊上,他從小和紅樹林打交道,喜歡動植物和鳥類。外貿專業畢業的他邊工作邊學習,目前主要從事鳥類監測、紅樹林保育、自然教育等工作。“紅樹林看著我長大”,馮爾輝說,濕地保護的工作非常有意義。 新華社記者楊冠宇攝

海南東寨港國家級自然保護區林業工程師馮爾輝(前)在保護區內為學生進行講解(7月16日攝)。 馮爾輝2009年大學畢業后來到保護區工作,小時候他家就住在紅樹林邊上,他從小和紅樹林打交道,喜歡動植物和鳥類。外貿專業畢業的他邊工作邊學習,目前主要從事鳥類監測、紅樹林保育、自然教育等工作。“紅樹林看著我長大”,馮爾輝說,濕地保護的工作非常有意義。 新華社發

海南東寨港國家級自然保護區林業工程師馮爾輝在保護區內開展鳥類監測活動(2018年11月1日攝)。 馮爾輝2009年大學畢業后來到保護區工作,小時候他家就住在紅樹林邊上,他從小和紅樹林打交道,喜歡動植物和鳥類。外貿專業畢業的他邊工作邊學習,目前主要從事鳥類監測、紅樹林保育、自然教育等工作。“紅樹林看著我長大”,馮爾輝說,濕地保護的工作非常有意義。 新華社發

海南東寨港國家級自然保護區林業工程師馮爾輝在保護區內的辦公室查看相關資料(12月18日攝)。 馮爾輝2009年大學畢業后來到保護區工作,小時候他家就住在紅樹林邊上,他從小和紅樹林打交道,喜歡動植物和鳥類。外貿專業畢業的他邊工作邊學習,目前主要從事鳥類監測、紅樹林保育、自然教育等工作。“紅樹林看著我長大”,馮爾輝說,濕地保護的工作非常有意義。 新華社記者楊冠宇攝

海南新盈紅樹林國家濕地公園巡護員兼監測員羅理想(12月11日攝)。 羅理想2006年起開始參與紅樹林濕地的保護工作,近年來他參加了很多關于濕地的培訓。2016年,羅理想在工作中監測到極危鳥種勺嘴鷸,當時有許多媒體做了報道,后來他又配合專家在濕地公園里發現了拉氏紅樹,“那個時候感覺自己的工作很有價值”,羅理想說。 新華社記者楊冠宇攝

海南新盈紅樹林國家濕地公園的紅樹林(12月10日無人機拍攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南新盈紅樹林國家濕地公園巡護員兼監測員羅理想在濕地公園內的灘涂上做監測(11月27日攝)。 羅理想2006年起開始參與紅樹林濕地的保護工作,近年來他參加了很多關于濕地的培訓。2016年,羅理想在工作中監測到極危鳥種勺嘴鷸,當時有許多媒體做了報道,后來他又配合專家在濕地公園里發現了拉氏紅樹,“那個時候感覺自己的工作很有價值”,羅理想說。 新華社發

海南新盈紅樹林國家濕地公園巡護員兼監測員羅理想在濕地公園內拍攝紅樹林(12月11日攝)。 羅理想2006年起開始參與紅樹林濕地的保護工作,近年來他參加了很多關于濕地的培訓。2016年,羅理想在工作中監測到極危鳥種勺嘴鷸,當時有許多媒體做了報道,后來他又配合專家在濕地公園里發現了拉氏紅樹,“那個時候感覺自己的工作很有價值”,羅理想說。新華社記者楊冠宇攝

海南新盈紅樹林國家濕地公園巡護員兼監測員羅理想(左)在濕地公園內為村民講解紅樹林的益處(12月11日攝)。 羅理想2006年起開始參與紅樹林濕地的保護工作,近年來他參加了很多關于濕地的培訓。2016年,羅理想在工作中監測到極危鳥種勺嘴鷸,當時有許多媒體做了報道,后來他又配合專家在濕地公園里發現了拉氏紅樹,“那個時候感覺自己的工作很有價值”,羅理想說。新華社記者楊冠宇攝

海南新盈紅樹林國家濕地公園巡護員兼監測員羅理想(右)在濕地公園內的辦公室里與同事探討工作(12月10日攝)。 羅理想2006年起開始參與紅樹林濕地的保護工作,近年來他參加了很多關于濕地的培訓。2016年,羅理想在工作中監測到極危鳥種勺嘴鷸,當時有許多媒體做了報道,后來他又配合專家在濕地公園里發現了拉氏紅樹,“那個時候感覺自己的工作很有價值”,羅理想說。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽(12月17日攝)。 呂詩陽2012年來到保護區工作,目前他的主要工作是對保護區內的動植物進行巡護、監測。他在工作中對紅樹林產生了濃厚的興趣,不斷學習相關知識。通過他的不懈努力,周邊村民也逐漸意識到紅樹林的重要性,對紅樹林的保護也非常積極。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區內的紅樹林(12月17日無人機拍攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽查看保護區內的紅樹林(12月17日攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽(中)在保護區內的一處觀鳥屋為前來觀鳥的村民普及相關知識(12月17日攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽在保護區內的灘涂上查看海草情況(12月17日攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽在保護區內的辦公室里查看自己拍攝的照片(12月17日攝)。 新華社記者楊冠宇攝

海南清瀾港省級自然保護區護林員呂詩陽查看保護區內的紅樹林(12月17日攝)。 新華社記者楊冠宇攝